日本百名山

日本百高山

信州百名山

ぎふ百山

新日本百名山

都道府県別最高峰

甲信越百名山

日本3000m峰

中央線から見える山

東海の百山

日本の山岳標高1003山

長野県の山(分県登山ガイド)

日本2500m峰

岐阜県の山(分県登山ガイド)

日本の山1000

東京周辺の山350

長野県の名峰百選

日本百霊峰

魅力別で選ぶ日本新百名山

岐阜百秀山

日本名山図会

ふるさと百名山

信州山カード

特選日本名山50

東京周辺の山350(2010年)

白籏史朗の百一名山

北陸新幹線百名山

西丸震哉日本百山

山登り365日

展望の山旅

飛騨百山

自然素晴しい50選

富士の見える山223

日本いで湯百名山

2000メートル以上の642山

名景撮り方50名山

東海周辺の山110

槍・穂高・乗鞍

最終更新:ヤマレコ/YamaReco

海神が守る日本アルピニズムの聖地

穂高岳は、岐阜県と長野県の県境に位置する諸峰の総称で、日本百名山の一座です。穂高連峰は奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西穂高岳、、明神岳などで構成されています。盟主の奥穂高岳は標高3190mで高さは日本第3位です。

いくつもの名前で呼ばれた山

古くは山名が定まっておらず、様々な呼称がありました。

現在の奥穂高岳を「奥山」、前穂高岳を「南穂高岳」「又四郎岳」など、明神岳が「穂高嶽」と呼ばれていたこともありました。名称に一貫性がなかった要因は、山域が里から遠く、奥まった地であったからと考えられています。

測量目的で開かれた山

前穂高岳の記録に残る初登頂は1893年です。測量官・館潔彦(たてきよひこ:1849-1927年)の一行によるもので、山岳測量が目的でした。奥穂高岳のピークを初めて踏んだのも測量官で、1906年のことです。

上條嘉門次(かみじょうかもんじ:1847-1917年)は当時に活躍した山案内人で、測量隊や日本近代登山の父・ウォルターウェストン(1861-1940年)をガイドしたことで知られています。彼が建てた嘉門次小屋は現在も続く山小屋で、囲炉裏で焼かれる岩魚の塩焼きが名物です。

日本のアルピニズムの聖地

ウェストンら外国人により、ヨーロッパの登山技術や道具が広められると、アルピニスト達はあえて険しい峰に挑むようになりました。穂高連峰はその表舞台となり、新規ルートの開拓が盛んに競われました。山域のジャンダルムやザイテングラートはヨーロッパの影響を受けた地名です。

北穂高岳西面の滝谷、明神岳、屏風岩などの懸崖は、現在もクライマーを魅了します。上條嘉門次は滝谷の峻険さを「鳥も通わぬ」と評しました。

前穂高岳東壁は、作家・井上靖の長編小説「氷壁」の舞台です。この物語は、ナイロン製ロープの切断事故「ナイロンザイル事件」の史実に基づいています。

海の神を奉る穂高神社

穂高神社は穂高岳ゆかりの神社で、日本アルプス総鎮守、海陸交通の守護神として信仰されています。長野県安曇野市に本宮があり、奥穂高岳の山頂には嶺宮(みねみや)、麓の上高地には奥社が鎮座しています。

主祭神は、「穂高見命(ほたかみのみこと)」で、海神「綿津見神(わたつみのかみ)」の子です。内陸におわす海の神は妙な取り合わせですが、これは北九州で栄えた豪族・安曇族が由来しているとされます。安曇族は海運や漁労を得意とし、綿津見命を祀っていました。のちに子孫が日本各地に移り住み、長野県の安曇野の地も拓かれました。

穂高岳は穗高見命が降臨した山と伝承され、上高地はかつて「神垣内」「神河内」などと表記されていました。

上高地の明神池は、穂高神社奥宮が建つ神域です。針葉樹に囲まれており、澄んだ水面は神秘的な雰囲気を醸し出します。毎年10月8日には、山の安全を神に感謝する「明神池お船祭り」と、「日本アルプス山岳遭難者慰霊祭」が執り行われます。明神池お船祭りは、二艘のお舟が池を周遊する神事で、穗高見命は海に関わりがあることをうかがわせます。

ケルンが際立つ奥穂高岳

最高峰の奥穂高岳は、とりわけ人気の山です。

山頂の大きなケルンの上には、穂高神社嶺宮が造営されています。

展望は遮るものがなく、涸沢岳より向こうには槍ヶ岳、立山連峰、後立山連峰などが望めます。翻っては、上高地、乗鞍岳と御嶽山、天気が良ければ富士山が見えることもあります。馬の背と呼ばれる痩せ尾根の先にはジャンダルムが存在感を放ちます。

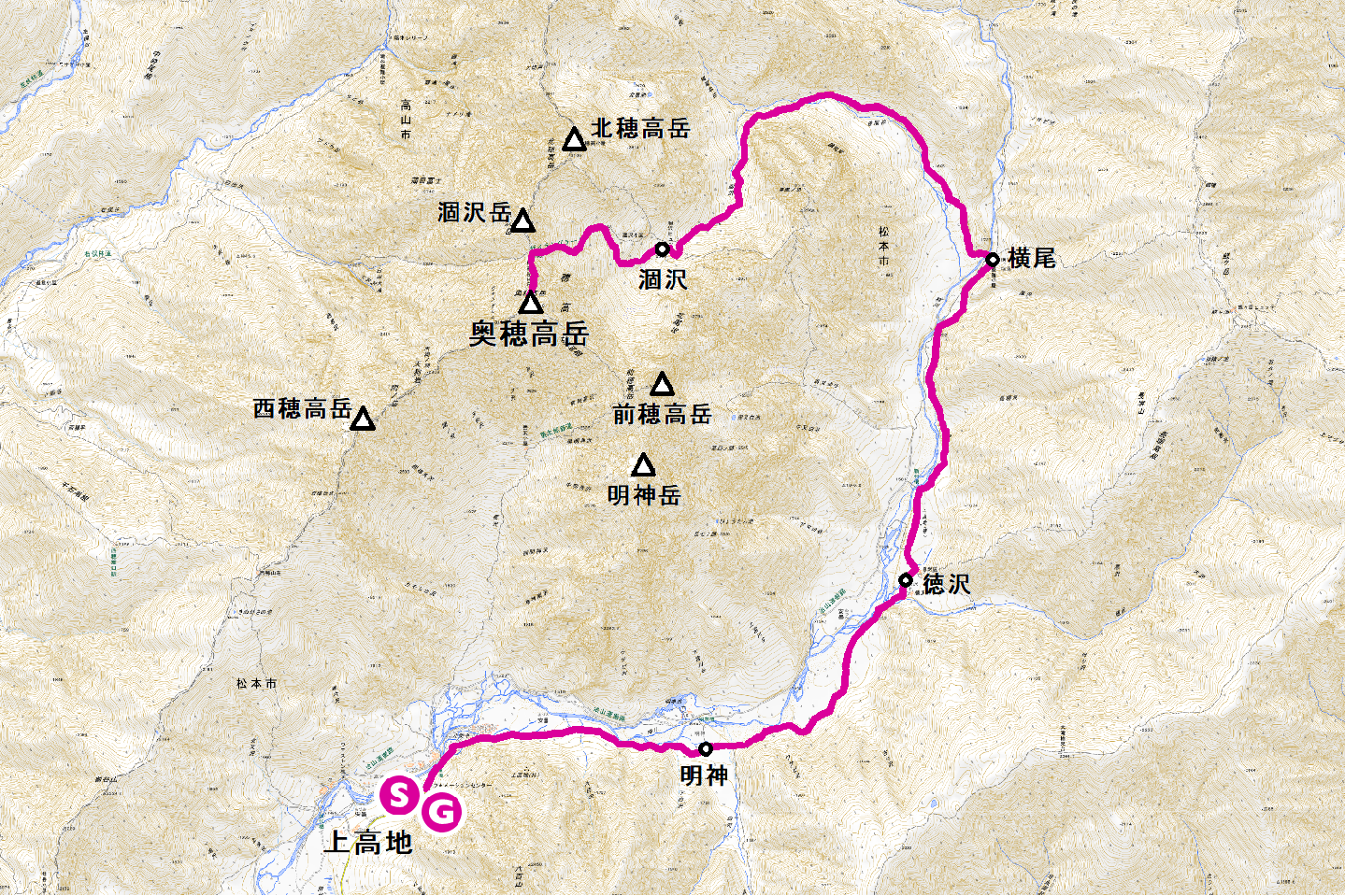

定番ルートは涸沢を経由

1日目:6時間11分/15.2km

上高地(57分)→明神(55分)→徳沢(69分)→横尾(64分)→本谷橋(74分)→Sガレ(52分)→涸沢ヒュッテ

2日目:5時間15分/4.6km

涸沢ヒュッテ(59分)→パノラマコース分岐(93分)→穂高岳山荘(50分)→奥穂高岳(30分)→穂高岳山荘(49分)→パノラマコース分岐(34分)→涸沢ヒュッテ

3日目:5時間7分/15.2km

涸沢ヒュッテ(30分)→Sガレ(44分)→本谷橋(56分)→横尾(68分)→徳沢(53分)→明神(56分)→上高地

奥穂高岳への最もポピュラーなルートは、上高地から入山し梓川沿いに進みます。

横尾までは比較的緩やかな道です。横尾谷に入ると、屏風岩の絶壁を見遣りながらの歩きです。

本谷橋を越えると傾斜が増し、ナナカマドやダケカンバの樹林の中を登ります。

Sガレは岩がS字に押し出されたガレ場です。展望が開けたら、もうひと踏ん張りで涸沢です。

涸沢はU字型の氷食谷で、氷河に運ばれた石や岩が堆積したモレーンが広がっています。周囲を囲むのは、前穂高岳、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳の3000m峰4座です。

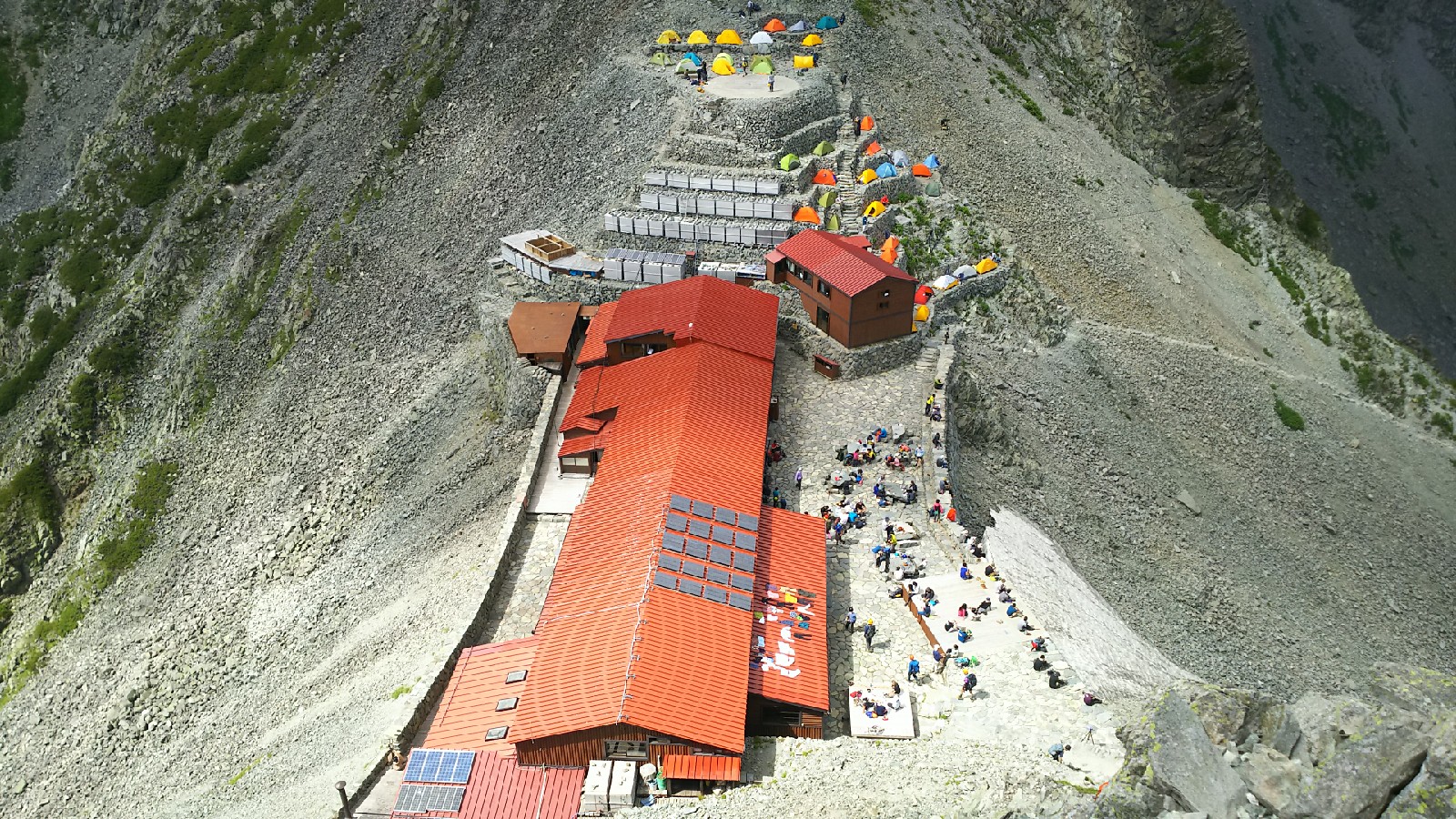

登山の基地となるエリアで、涸沢小屋、涸沢ヒュッテがあります。幕張地には非常に多くのテントが張られ、カラフルな光景は涸沢ならではです。

残雪期から初冬まで賑わいますが、最盛期は秋です。錦秋の穂高連峰をカメラに収めるべく、涸沢までを目的地とする登山者も多くいます。

涸沢から先は、難易度が上がります。

ドイツ語で支尾根を指すザイテングラートに取りつき、ハイマツに囲まれた岩尾根を登ります。

主稜線との分岐には、穂高岳山荘が建っており、一息入れることができます。

更に、梯子と鎖場がある岩場を登ると山頂に至ります。

肩に建つ穂高岳山荘

穂高岳山荘は白出のコルに建つ山小屋です。過酷な稜線にありながら、見事な石垣と、石畳のテラスが印象的です。

薪ストーブのあるロビーでは、夕日や御来光を眺めながらゆったりとくつろぐことができます。

穂高に生涯を捧げた今田重太郎

穂高岳山荘の創設者・今田重太郎(いまだじゅうたろう:1898-1993年)は山案内人でした。登山者の安全を守る目的から小屋を建て、登山道の開削にも尽力しました。

「重太郎新道」は、上高地から奥穂高岳を最短距離で結びます。また、新穂高温泉から入山した場合の登路である白出沢には、重太郎橋を架け、岩を削った「岩切道」を造りました。どちらも、急登続きで健脚に好まれるルートです。

今田重太郎の養女にちなんだ紀美子平(きみこだいら)は、今田夫妻が登山道開拓の傍らで幼い娘を遊ばせていた場所です。

熟達者を惹きつける山

奥穂高岳から槍ヶ岳を貫く稜線の縦走は、高い難易度ながら人気です。特に北穂高岳から南岳の間の大キレットは、尾根が深く切れ込んだ危険個所で、鎖場が連続します。

西穂高岳から奥穂高岳への縦走も、多くの登山者の憧れです。手足を掛けにくい向きに岩が並ぶ「逆層スラブ」やジャンダルム、馬の背など特徴的な岩場が見られます。

長丁場の難所で小屋も水場も無いため、技術のみならず十分な体力が必要です。

穂高岳の難易度(信州 山のグレーディング)

26. 奥穂高岳(上高地)<涸沢> 難易度C ★★★☆☆(3)47. 北穂高岳(上高地)<涸沢> 難易度D ★★★★☆(4)

65. 周 大キレット(上高地)<北穂→槍> 難易度E ★★★★★(5)

82. 西穂高岳(上高地) 難易度D ★★★★☆(4)

91. 周 穂高縦走(上高地)<北穂→前穂> 難易度E ★★★★★(5)

94. 前穂高岳(上高地)<重太郎新道> 難易度D ★★★★☆(4)

| 登山口 |

上高地バスターミナル 新穂高温泉駅 |

|---|---|

| 周辺の山小屋 |

穂高岳山荘 涸沢小屋 涸沢ヒュッテ 岳沢小屋 北穂高小屋 |

基本情報

| 標高 | 3190m |

|---|---|

| 場所 | 北緯36度17分21秒, 東経137度38分53秒 |

・北穂高岳(3,106m)

・涸沢岳(3,110m)

・奥穂高岳(3,190m)穂高神社、北アルプス最高峰、日本第3高峰、日本百名山、新日本百名山

・前穂高岳(3,090m)一等三角点

・西穂高岳(2,909m)花の百名山

などの総称

・涸沢岳(3,110m)

・奥穂高岳(3,190m)穂高神社、北アルプス最高峰、日本第3高峰、日本百名山、新日本百名山

・前穂高岳(3,090m)一等三角点

・西穂高岳(2,909m)花の百名山

などの総称

| 山頂 | |

|---|---|

| 危険個所 | 奥穂高岳★平成25年ゴールデンウィーク中、遭難3件(落石・1名重傷、滑落・1名重傷、疲労・3名無事救出)★平成24年ゴールデンウィーク中、遭難2件(滑落2件・2名軽傷)ー長野県山岳遭難防止対策協会 提供ー |

| 展望ポイント | ジャンダルムが近くに見える |

山の解説 - [出典:Wikipedia]

穂高岳(ほたかだけ)は、中部山岳国立公園の飛?山脈にある標高3,190メートルの山(奥穂高岳)を主峰とする山々の総称。日本第3位の高峰。日本百名山、新日本百名山および花の百名山に選定されている。これらの山々は穂高連峰とも称され、槍ヶ岳とともに槍・穂高連峰とも称される。奥穂高岳は北アルプス最高峰で、北に向かって涸沢岳、北穂高岳、南岳、中岳、大喰岳と山稜が連なっており、さらに北に位置する槍ヶ岳も含めて槍・穂高連峰と称されている。前穂高岳以外は主に長野県松本市と岐阜県高山市の境界に位置している。地質的には柱状節理の発達した穂高安山岩類が、山岳氷河の氷蝕作用を受けた地形であり、峻厳な岩峰が南北に走っている。

これらの山々とは別に奥穂高岳の東方には屏風の頭(標高2,565.4メートル)、前穂高岳、明神岳と連なる山稜があり、吊尾根と呼ばれる尾根で奥穂高岳につながっている。前穂高岳から屏風の頭までの岩峰にはそれぞれI峰(前穂高岳)からVIII峰、明神岳の南方の岩峰にもそれぞれI峰(明神岳)からV峰の番号が付いている。

さらに槍ヶ岳から奥穂高岳までの南北の山稜は、奥穂高岳から南西方向に向きを変えて、西穂高岳や西穂高独標に連なっており、これらも穂高安山岩類で構成されている。これより南西側は緩やかな地形の滝谷花崗閃緑岩の分布域で、その延長線上に焼岳が位置している。

山麓へは奥穂高岳より吊り尾根を経て、前穂高岳に至り、カール(圏谷)を下れば、上高地河童橋に至る。また、岐阜県側に穂高岳山荘から白出沢を下るか、あるいは西穂高岳からロープウェーかその下の道を下れば、新穂高温泉である。

穂高岳は、剱岳、谷川岳と共に日本三大岩場に数えられている。特に、涸沢岳から南岳の稜線の飛?側には、谷川岳一の倉沢と並ぶ有数の岩場滝谷を擁する。滝谷は急峻なだけでなく、崩れやすい岩も多く、岩の墓場と形容される。また、前穂高岳の東側、奥又白谷の上部も角度の高い岩壁となっている(前穂東壁と呼ばれる)。

穂高岳登山の拠点となる涸沢は、奥穂高岳と前穂高岳に挟まれた吊り尾根よりU字型にえぐられた圏谷で、夏でも雪渓が残る。

付近の山

この場所に関連する本

この場所を通る登山ルート

槍・穂高・乗鞍 [7日]

利用交通機関

車・バイク、 電車・バス、 タクシー

技術レベル体力レベル

おすすめルート

-

熟達 1泊2日 槍・穂高・乗鞍

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国内でも屈指の難度をほこる一般縦走路をたどり、孤高の尖峰「ジャンダルム」から西穂高岳を目指します。 しっかりとした経験と、それに裏付けされた体力と技術が必要不可欠。 万全に装備を整え、しっかりと計画を立てて天候に恵まれた時、初めてスタートに立てるルートです。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国内でも屈指の難度をほこる一般縦走路をたどり、孤高の尖峰「ジャンダルム」から西穂高岳を目指します。 しっかりとした経験と、それに裏付けされた体力と技術が必要不可欠。 万全に装備を整え、しっかりと計画を立てて天候に恵まれた時、初めてスタートに立てるルートです。 -

上級 3泊4日 槍・穂高・乗鞍

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月槍・穂高連峰の核心部を豪快に縦走! 大キレットの通過など、一般縦走路の中では国内でも屈指の難路!この夏、ぜひチャレンジしてみては?

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月槍・穂高連峰の核心部を豪快に縦走! 大キレットの通過など、一般縦走路の中では国内でも屈指の難路!この夏、ぜひチャレンジしてみては? -

上級 3泊4日 槍・穂高・乗鞍

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスを代表する人気ルートとなる表銀座から東鎌尾根を経由して槍ヶ岳へ! 更に難所となる大キレットから北穂・奥穂・前穂と縦走して上高地へ至る充実の夏山縦走ルートです。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスを代表する人気ルートとなる表銀座から東鎌尾根を経由して槍ヶ岳へ! 更に難所となる大キレットから北穂・奥穂・前穂と縦走して上高地へ至る充実の夏山縦走ルートです。 -

☃ 雪山 2泊3日 槍・穂高・乗鞍

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月穂高連峰の主峰となる奥穂高岳。 夏とは違った高度感満点の雪壁を越えて大パノラマを望める頂を目指します。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月穂高連峰の主峰となる奥穂高岳。 夏とは違った高度感満点の雪壁を越えて大パノラマを望める頂を目指します。

穂高岳の山行記録へ

穂高岳の山行記録へ

Loading...

Loading...